生存の文化の拠点としての「倉庫」の再生のために

柿木伸之

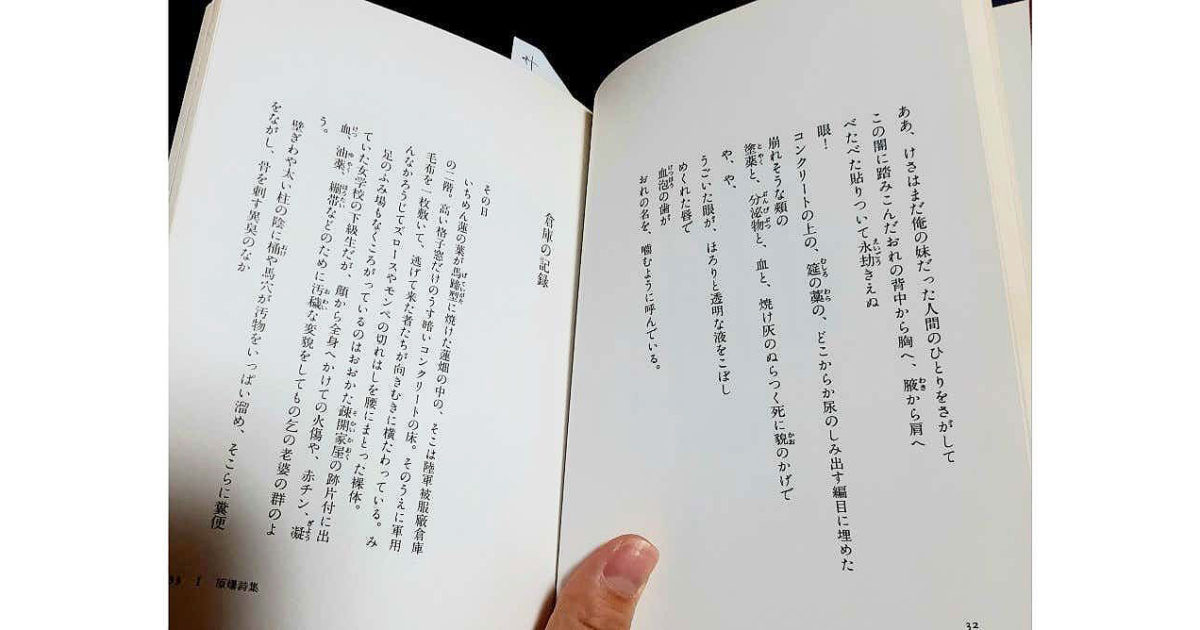

峠三吉の詩「倉庫の記録」は、被爆し、重い火傷を負いながら避難してきた人々が収容された当時の陸軍被服支厰倉庫の片隅で、七日間にわたって繰り広げられた死の光景を描く。「その日」、すなわち原子爆弾が投下された1945年8月6日の「記録」は、次のように始まる。「いちめん蓮の葉が馬蹄型に焼けた蓮畑の中の、そこは陸軍被服厰倉庫の二階。高い格子窓だけのうす暗いコンクリートの床。そのうえに軍用毛布を一枚敷いて、逃げて来た者たちが向きむきに横わっている。みんなかろうじてズロースやモンペの切れはしを腰にまとった裸体」。

その後、この倉庫の二階の一角には、徐々に闇に覆われるように死が積み重なっていく。これが、収容された人々の身体のすみずみに放射性物質が浸透し、その有機的な統一を根幹から破壊した結果であることも、峠は克明に描いている。その過程はさらに、精神の錯乱も伴っている。まさにそれとともに、倉庫の光景が総力戦としての戦争のなかに位置づけられる。収容者の一人、K夫人の死の兆候を、峠はこう描き出す。「硫黄島に死んだ夫の記憶は腕から、近所に預けて勤労奉仕に出てきた幼児の姿は眼の中からくずれ落ちて、爛れた肉体からはずれゆく本能の悶え」。

「その日」から七日のあいだに、剝き出しの身体をさらして二階の一角に横たわっていた人々は、一人残らず死ぬ。休息の一日を含めた七日間の創造を裏返すかのような死の「記録」を書くとき、キリスト者であった峠──詩人は1942年に洗礼を受けている──の脳裡に、聖書の言葉はどのように去来していたのだろう。もしかすると、「創世記」が物語る神による創造の過程を安易に連想させることを避ける意味もあるのかもしれないが、峠は、死の闇に覆い尽くされる七日目の後に、「がらんどうになった倉庫」を描く「八日め」を置く。

峠の「倉庫の記録」は、このように結ばれる。「K夫人も死んだ。/──収容者なし、死亡者誰々──/門前に貼り出された紙片に墨汁が乾き/むしり取られた蓮の花片が、敷石の上に白く散っている」。誰もいなくなった廃墟としての「倉庫」。そこには峠が「記録」した破壊と死が、消しがたく刻まれている。広島駅と宇品の港のほぼ中間に、今も禍々しい威容を示しながら立っているかつての陸軍被服支厰倉庫の建物を、そのところどころ曲がった「格子窓」を、峠の詩を通して前にするとき、このことを思わないわけにはいかない。「八日め」は今も続いている。

現存する最大の「被爆建物」であるこの旧陸軍被服支厰倉庫について、その三棟を管理する広島県の当局は、うち二棟を「安全対策」を理由に解体するとの方針をまとめつつあると聞く。この建物を解体することは、貴重な赤煉瓦造りの建築物を、取り返しのつかないかたちで壊すことを意味するだけではない。それは、戦争とそのなかの被爆の記憶の痕跡を消し去ってしまうことをも意味する。このことには断固として異議を唱えざるをえない。一棟でも残せばよいという話ではない。そもそも壊すこと自体が、痕跡の抹殺という重大な問題を含んでいるのだ。

峠三吉がいち早く詩のかたちで伝えているように、旧陸軍被服支厰倉庫は、軍都の記憶と被爆の記憶を一つながらに今に突きつける建物である。まず被爆以前、その内部では、宇品の軍港から朝鮮半島へ、中国大陸へ、あるいは南洋の島々へ出征していく将兵の軍服が不断に製造されていた。そのための厳しい労働に、戦後峠と協働することになる詩画人四國五郎も従事していたという。朝鮮人も、被服工場での過酷な労働を強いられていたと聞く。これらのことが示すように、植民地も巻き込んだ総力戦としての戦争のなかの人々の労苦が、倉庫の赤煉瓦には染み込んでいる。

そして被爆後には、この場所で熱線と爆風にさらされた、あるいはその周囲で重傷に倒れて運び込まれた人々の苦悩が、破壊の痕跡とともに倉庫の建物に刻まれたことは言うまでもない。これらのことが「八日め」を出現させている。そのことを受け止めながら、広島を拠点とする近代日本の戦争の歴史と、その過程に生じた原爆の被害とを考え合わせながら問い続けることは、今まさに求められているはずである。これらに含まれる問題が過ぎ去っていないことを、福島第一原子力発電所の過酷事故以後もなお、「オリンピック」の狂躁へ突き進む列島の破滅的な現況は示している。

戦争と被爆を、歴史の積み重なった現在を照らし出すかたちで記憶すること。そのような現在に生きていることを忘れさせることで、生きること自体を脅かす過ちが繰り返されている──地元の電力会社は、今も原発の建設を進めようとしているではないか──なかでは、このような想起の営みは生存のための課題ですらある。そのことを省みる契機となる遺物を壊す行為は、広島にこそ求められる歴史への真摯さにもとる。とはいえ、建物を残せばよいという話でもない。やはり、記憶の継承の試みが繰り広げられる場所として活用されてこそ、「倉庫」は想起を喚起し続けるにちがいない。

旧陸軍被服支厰倉庫が置かれている現在の状況を聞いて、最初に思い出されたことの一つが、そこを会場に開催されたヒロシマ・アート・ドキュメントのことである。この現代美術の展覧会は、インディペンデント・キュレーターの伊藤由紀子を中心に、被爆建物を主な会場として開催されている。この展覧会に、世界のアーティストが作品を寄せているのは、やはり被爆の記憶が沈澱した場所の磁力ゆえだろう。「倉庫」でその展示が行なわれたとき、その建物は普段とは異なった相貌を示しながら、別の場所の記憶と結びつく可能性を示していた。

旧陸軍被服支厰倉庫の建物を継続的に活用する方途の一つとして、アーティストがアトリエとして建物のなかの空間を使って作品を創り、展示する、滞在型のアート・スペースとして整備することが考えられる。耐震工事を進めながら広い空間を確保するなら、規模の大きな作品の制作も可能になるはずだ。そして、こうした制作と展示の空間が歴史的な建築物の内部にあることは、世界中のアーティストにとって魅力的と思われる。他方で、その作品に接する者も、広島の記憶を世界的な視野の下で見つめ直し、他の場所の記憶と照らし合わせることができるだろう。

他方で、軍需施設としての建物の歴史を踏まえたその活用法も考えられるべきだろう。その一つとして、明治期から帝国日本の植民地主義と戦争の拠点として発展した広島の歴史を、アジアの歴史を視野に入れながら省みるための史料を、倉庫の建物の一つに可能なかぎり集め、閲覧できるようにすることが考えられる。そうすれば「倉庫」は、宇品港を尖端の一つとして持った帝国主義によってアジアの各地域が結びつけられてしまった歴史を踏まえたうえで、その対極にある仕方で各地域が、そこに住む人々が結びつく可能性を、アートを媒介に構想する場として甦るのではないだろうか。

こうした可能性以外に、演劇をはじめとする舞台芸術の制作と上演の空間として建物を再生させることも考えられよう。そして、1992年6月にまとめられた「赤れんが 生きかえれ!」をはじめ、すでに旧陸軍被服支厰倉庫を文化の発信の拠点として再生させる案が、民間から示されてきた。しかし、それが踏み込んだかたちで議論されてきたようには見えない。このことを真摯に省みたうえで、軍都にして被爆地である広島の歴史に対する真摯さを内外に示すような「倉庫」の建物の積極的な活用策を探ることが今、まず県当局に、そして広島の街に住む者に課せられているはずだ。

ただし、旧陸軍被服支厰倉庫の再生の可能性は、近代日本の歴史と被爆の経験を引き受けるなかから平和を希求する広島という都市において、文化の営為にどのような可能性があるか、またそれを実現するためにどのような施設の整備が必要かという問題を、広い視野の下で検討するなかで探られるべきだろう。現在その建物の保存をめぐって見解を異にしている広島県と広島市が、これらの問題に対する意識を共有し、市民を議論に巻き込みながら連携することがなければ、「倉庫」の長期的に有意義な活用策は生まれないのではないだろうか。

峠三吉が「倉庫」の一角の七日間の死の「記録」の後に置いた「八日め」。それは今も続き、その建物を見る者を死者の苦難に向き合わせている。このことを建物の再生へ向けてどのように受け止めうるかが、今問われている。旧陸軍被服支厰倉庫は、死者の記憶を呼び覚まし、現在を照らし出す想起の空間として、さらには広島の死者の記憶を、他の場所での苦難の経験と呼応させる芸術の場として、甦りうると考えられる。このように赤煉瓦の「倉庫」を再生させるとは、戦争、核開発、植民地主義の歴史を他者とともに見返し、それに抗う生存の文化の拠点を広島に創ることにほかならない。

柿木伸之(かきぎ・のぶゆき)

専門は哲学と美学。20世紀のドイツ語圏の思想を主な研究領域とする。2018年より現職。ひろしまオペラ・音楽推進委員会委員も務める。著書に、『ヴァルター・ベンヤミン──闇を歩く批評』(岩波新書)、『パット剝ギトッテシマッタ後の世界へ──ヒロシマを想起する思考』(インパクト出版会)などがある。